Die Akropolis von Baalbek, ragt mit 1400 m über dem Meeresspiegel weithin sichtbar in die umgebende Bekaa Ebene. War dies ein Weltraumhafen für die Anunnaki auf dem Weg zu den Pyramiden von Gizeh?

Die beeindruckende Akropolis von Baalbek erhebt sich auf einer Höhe von 1.400 Metern über dem Meeresspiegel und dominiert die umliegende Bekaa-Ebene im heutigen Libanon. Für manche Theoretiker der Prä-Astronautik stellt sich die Frage: War dieser Ort einst ein kosmischer „Weltraumhafen“ für die legendären Anunnaki auf ihrem Weg zu den Pyramiden von Gizeh?

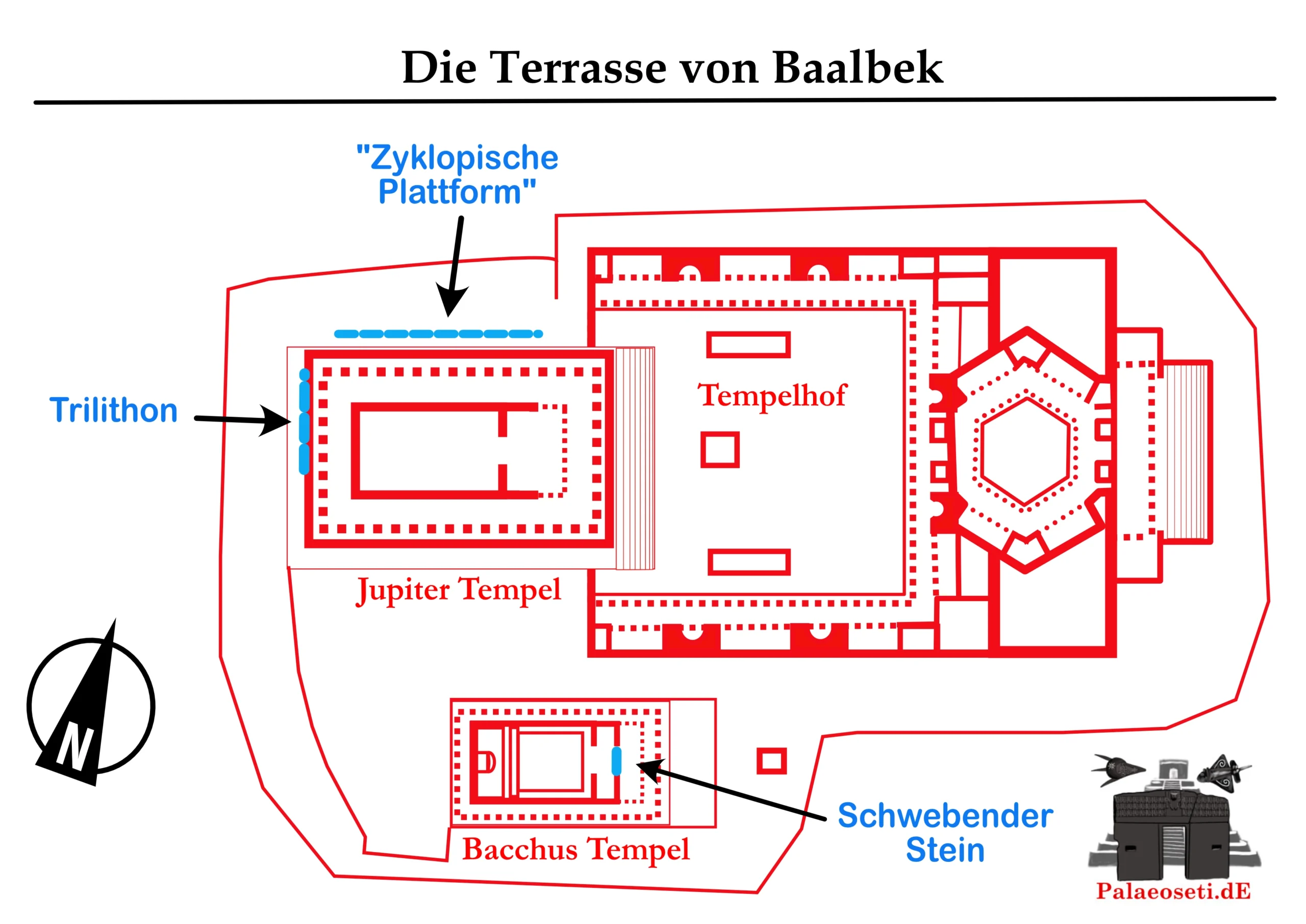

Bereits in seinem bahnbrechenden Werk Erinnerungen an die Zukunft lenkte Erich von Däniken die Aufmerksamkeit auf die Hypothese des russischen Forschers Matest Agrest. Agrest postulierte, dass die beeindruckende Steinterrasse von Baalbek – bestehend aus gigantischen Blöcken mit einer Seitenlänge von über 20 Metern und einem Gewicht von bis zu 2.000 Tonnen – Überreste einer antiken Landeplattform für außerirdische Besucher sein könnte.

Däniken schrieb hierzu:

„Nördlich von Damaskus liegt die Terrasse von Baalbek: eine Plattform, die aus Steinblöcken gebaut ist, von denen einige über 20 Meter Seitenlänge haben und fast 2000 Tonnen wiegen. … Der russische Professor Agrest hält es für möglich, dass es sich bei den Resten der Terrasse um Überbleibsel einer riesigen Landefläche handeln kann.“

(Erinnerungen an die Zukunft, 1968)

Erich von Däniken selbst zeigt sich besonders von der schieren Größe und dem Gewicht der Steine fasziniert und stellt infrage, ob es überhaupt möglich gewesen sei, dass römische Sklaven oder bekannte antike Techniken diese gewaltigen Blöcke bewegt haben. Seiner Meinung nach könnte dies auf den Einsatz fortschrittlicher – uns unbekannter – Technologien hindeuten. Tatsächlich liegen einige der größten Steine noch heute in einem etwa 600 Meter entfernten Steinbruch und gelten als die größten jemals gehauenen Megalithen.

Auch Zecharia Sitchin griff die Idee auf und erweiterte sie mit seiner These über eine zyklopische Plattform aus megalithischen Steinen, die bereits lange vor den Römern existierte und von diesen nur als Fundament genutzt wurde. Sitchin schreibt:

„Sie – die Tempel von Baalbek (Heliopolis) – war ein Landeplatz der Anunnaki, der Sage nach in vorsintflutlichen Tagen erbaut, zur Zeit Adams.“

(Die Kriege der Menschen und Götter, 2004)Als Sohn der Göttin Ninsun und Hohepriester von Uruk galt Gilgamesch nicht nur als Halbgott, sondern als „zu zwei Dritteln göttlich“. Dies, so behauptete er, berechtige ihn, dem Tod eines Sterblichen zu entgehen. Ja, sagte ihm seine Mutter, aber um unser hohes Alter zu erreichen, müsse man zu unserem Planeten Nibiru reisen (wo ein Jahr 3.600 Erdenjahren entspricht). Also reiste Gilgamesch von Sumer (dem heutigen Südirak) zum „Landeplatz“ in den Zedernbergen, wo die Raketenschiffe der Götter starteten. Das Gilgamesch-Epos, ein auf Tontafeln gefundener Text, beschreibt, wie Gilgamesch Zeuge des Starts einer Rakete vom Landeplatz wurde. Eine spätere phönizische Münze zeigt eine solche Rakete auf einer Startrampe

(aus dem Englischen übersetzt https://www.sitchin.com/landplace.htm)

Sitchin argumentiert, dass Baalbek als Landeplatz für Raumschiffe diente, die zwischen dem Berg Ararat und den Pyramiden von Gizeh verkehrten, nachdem die alten Landestellen in Mesopotamien während der Sintflut zerstört wurden. Zwar existierte der Landeplatz schon vor der Flut, aber erst danach soll er für die Anunnaki von größerer Bedeutung gewesen sein.

Heutzutage können Besucher die monumentalen Trillithon-Blöcke, die Teil dieser Plattform sind, im Norden und Westen der Anlage bestaunen. Die schiere Größe und Präzision dieser Megalithen bleibt ein archäologisches Mysterium und bietet weiterhin reichlich Stoff für Spekulationen über ihren Ursprung und Zweck.

Klassische Erklärung

Die Akropolis von Baalbek liegt am östlichen Rand der Bekaa-Ebene, dem fruchtbarsten Gebiet des Libanon. Nordwestlich vom Zentrum der heutigen Stadt Baalbek (Baʿlabakk) aus gesehen, erhebt sich ein Siedlungstell, der, so zeigen Ausgrabungen aus dem Jahre 2004 bis in das Neolithikum zurückreicht1

Die Annahme, dass die Tempelplattform bedeutend älter ist als der römische Tempelbau, geht auf den sowjetisch-russischen Mathematiker Matest M. Agrest zurück. Er interpretierte höchstwahrscheinlich fotografisches Material von unbehauenen Steinsetzungen an der Nordseite der Plattform als Überreste einer prähistorischen Megalithstruktur. Zudem kannte er die Reiseberichte von de Saulcy 2 und Renan 3, die die Bauwerke, insbesondere die Mauer, als prähistorisch bezeichneten. Diese Ideen übernahm Zecharia Sitchin weitgehend, ohne sie methodisch zu überprüfen. In Wahrheit zeigen archäologische Untersuchungen, dass die Plattform kein monumentaler Monolith, sondern ein aus römischem Mauerwerk errichtetes Fundament ist. Unterhalb verlaufen Tunnel und Hohlräume typischer römischer Bauweise, die heute als Museum genutzt werden.

Die riesigen Monolithen, die noch unfertig in den Steinbrüchen liegen, gehörten auch zu einer geplanten Erweiterung der Plattform, die im Zuge der Christianisierung aber nicht mehr zu Ende geführt wurde. Ähnlich große Steine wurden in der Zeit des römischen Monumentalbaus überall verwendet. Bekannt ist hier auch der Weststein im Klagemauertunnel oder die riesigen Säulen im Hafentempel von Xanten. Der Transport scheint die Römer nicht vor Probleme gestellt zu haben. Wenn man sich, die großen Steine im Bacchus-Tempel ansieht, die scheinbar über dem Eingangsportal schweben und ihrerseits jeweils um die 300t, wiegen und klar als römisch zu erkennen sind, sollte man sich eher fragen, wie die Römer diese Steine in diese Höhe gebracht haben und diese dann auch noch frei schwebend einzubauen.

Quellenverzeichnis:

-

- Saulcy, Louis Félicien: Carnets de voyage en Orient, 1845-1869 https://archive.org/details/carnetsdevoyagee0000saul/

- Renan, Ernest: Mission de Phénicie. Paris: Imprimerie Impériale (1864–1874). https://archive.org/details/gri_33125008536167 und https://archive.org/details/gri_33125008536233

- Lohmann, Daniel: Das Heiligtum des Jupiter Heliopolitanus in Baalbek; Die Planungs- und Baugeschichte. Leidorf, 2017. S.13

- Wiegand, Theodor: Baalbek; Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 1898 bis 1905 https://archive.org/details/gri_33125008088375

- van Ess, Margarete; Rheidt, Klaus (Hrsg.): Baalbek – Heliopolis – 10 000 Jahre Stadtgeschichte, Darmstadt 2014.

- von Däniken, Erich: Erinnerungen an die Zukunft, 1968.

- Sitchin, Zecharia: Die Kriege der Menschen und Götter, 2004

van Ess, Margarete/Rheidt, Klaus (Hrsg.) Baalbek – Heliopolis – 10 000 Jahre Stadtgeschichte, Darmstadt 2014. ↩

Reise von 1863: Während dieser Reise beschreibt Saulcy seine Eindrücke kurz. Er erwähnt „riesige Blöcke“, „primitive Gewölbe“, „Spuren eines früheren Tempels“ und „arabische Gräber in den Mauern“. ↩

Renan besuchte Baalbek während einer seiner Exkursionen im Juni 1861. Er stellt fest, dass bestimmte Teile von Baalbek im „Bossenwerk“-Stil (pierre à bossage) erbaut wurden, was er als Merkmal des Mittelalters und der Kreuzfahrerzeit betrachtet. Er betont jedoch, dass dieser Baustil nicht in dem Teil der Anlage zu finden ist, den man als den ältesten ansehen könnte. Dies deutet für ihn klar auf unterschiedliche Bauperioden hin. Die Haupttempelanlage, insbesondere der Jupiter-Tempel, ordnet er der römischen Zeit zu. Er äußert auch sein besonderes Erstaunen über die Trilithon, die er für die größten hält, die je von Menschen bewegt wurden. Er vermutet, dass die Verwendung solch gewaltige Monolithen auf eine ältere, nicht-römische Bautradition oder zumindest eine starke lokale Beeinflussung der römischen Bauherren hindeutet. Er warnt aber davor, allein aus der Größe der Steine auf ein sehr hohes, vorrömisches Alter zu schließen. Als Gegenargument führt er an, dass die Ecksteine des nachweislich römischen Jupiter-Tempels und selbst die des als dekadent eingestuften Rundtempels ebenfalls von enormer Größe sind. ↩